Die Vielseitigkeit des Planktons

Plankton ist ein wahres Multitalent und bildet nicht nur die Grundlage des Lebens im Meer, sondern ist gleichermaßen entscheidend für das Leben an Land und damit für uns Menschen. Als effektiver Klimaregulator trägt Plankton dazu bei, dem fortschreitenden Klimawandel entgegenzuwirken und dient uns und anderen Lebewesen als lebenswichtiger Sauerstoffproduzent. Ohne das fleißige Treiben des Planktons wäre das Leben auf unserem Planeten in seiner gegenwärtigen Form nicht möglich.

Die Bezeichnung Plankton stammt vom altgriechischen Wort „planktos“ ab, welches „umhertreiben“ oder „schweben“ bedeutet. Zum Plankton zählen sowohl pflanzliche als auch tierische Organismen, die sich nicht aus eigener Kraft im Wasser fortbewegen oder gegen Strömungen anschwimmen können. Sie lassen sich entweder ihr gesamtes Leben oder ihre ersten Lebensphasen mit der Meeresströmung treiben. Neben Schwärmen winziger Algen zählen auch zahlreiche Fischlarven, kleine Krebstiere und meterlange Quallen zum Plankton.

Das Gegenstück zum umhertreibenden Plankton bildet das schwimmende Nekton. Zum Nekton zählen sämtliche Lebewesen, die in der Lage sind, sich eigenständig und frei im Wasser fortzubewegen und gegen Strömungen anzuschwimmen. Dazu zählen in der Regel größere Tiere wie ausgewachsene Fische, Schildkröten und Meeressäuger wie Wale und Delfine, die sich wiederum vom Plankton ernähren.

Neben Plankton und Nekton gibt es noch das Pleuston, zu dem alle größeren, an der Wasseroberfläche treibenden Tiere zählen. Der wahrscheinlich bekannteste Vertreter des Pleustons ist die bläulich schimmernde Portugiesische Galeere (Physalia physalis).

Aller Anfang ist klein

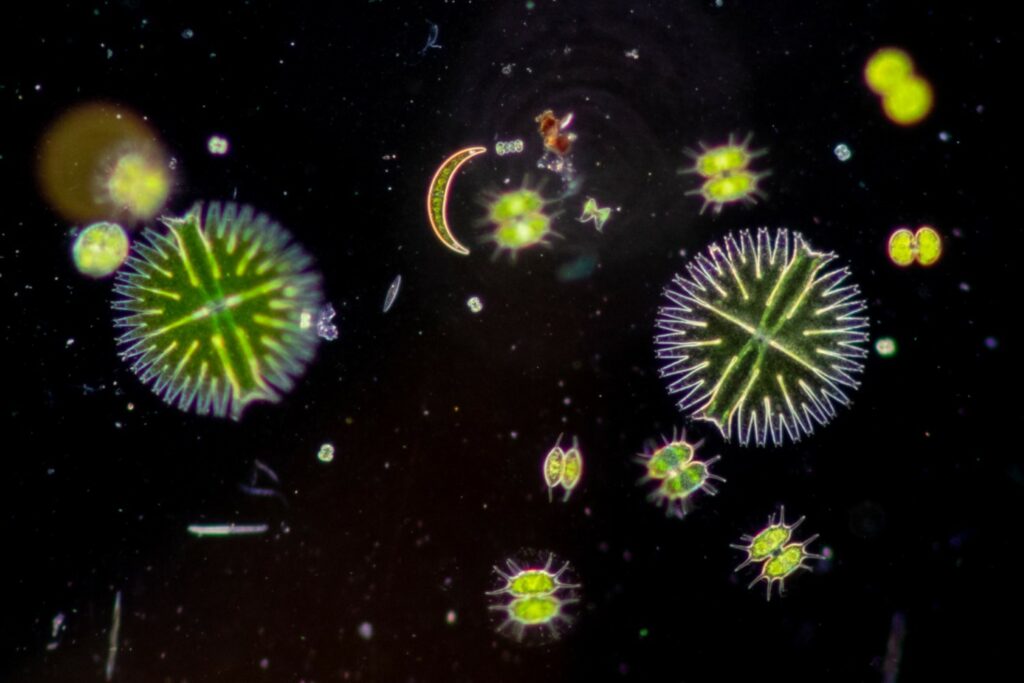

Plankton als Ganzes ist eine Ansammlung meist winziger, pflanzlicher und tierischer Organismen, die in komplexen Wechselbeziehungen zueinander stehen. Obwohl viele von ihnen mit bloßem Auge kaum bis gar nicht zu erkennen sind, sind sie wichtige Zahnräder in der Funktionalität unseres Planeten.

Die Basis allen Lebens im Meer bildet das Phytoplankton, also das pflanzliche Plankton, mit nur einer Größe zwischen einem Mikrometer (0,001 Millimeter) und einem Millimeter. Dazu zählen unter anderem Kieselalgen, Kalkalgen und die als Blaualgen bekannten Cyanobakterien. In nur einem Liter Meerwasser lassen sich bis zu 100 Millionen Cyanobakterien finden. Diese winzigen, photosynthetischen Einzeller produzieren Sauerstoff und bilden die Nahrungsgrundlage mariner Ökosysteme.

Ähnlich wie Pflanzen an Land nutzt Phytoplankton die Photosynthese zur Energiegewinnung. Mithilfe des Sonnenlichts wandeln sie Kohlendioxid (CO2) und Wasser in Energie um und nutzen diese für ihr Wachstum. Als Abfallprodukt der Photosynthese entsteht der für uns und andere Lebewesen unerlässliche Sauerstoff. Mit diesem Prozess sind sie so erfolgreich, dass sie nicht nur überschüssiges Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen, sondern für über 50 % des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre verantwortlich sind. Der Rest wird von den Landpflanzen produziert.

Laut Schätzungen der National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) könnte Phytoplankton für bis zu 80 % des global produzierten Sauerstoffs verantwortlich sein. Ein Teil des im Meer produzierten Sauerstoffs wird jedoch direkt dort verbraucht und nicht in die Erdatmosphäre abgegeben.

Wenn das Meer erblüht

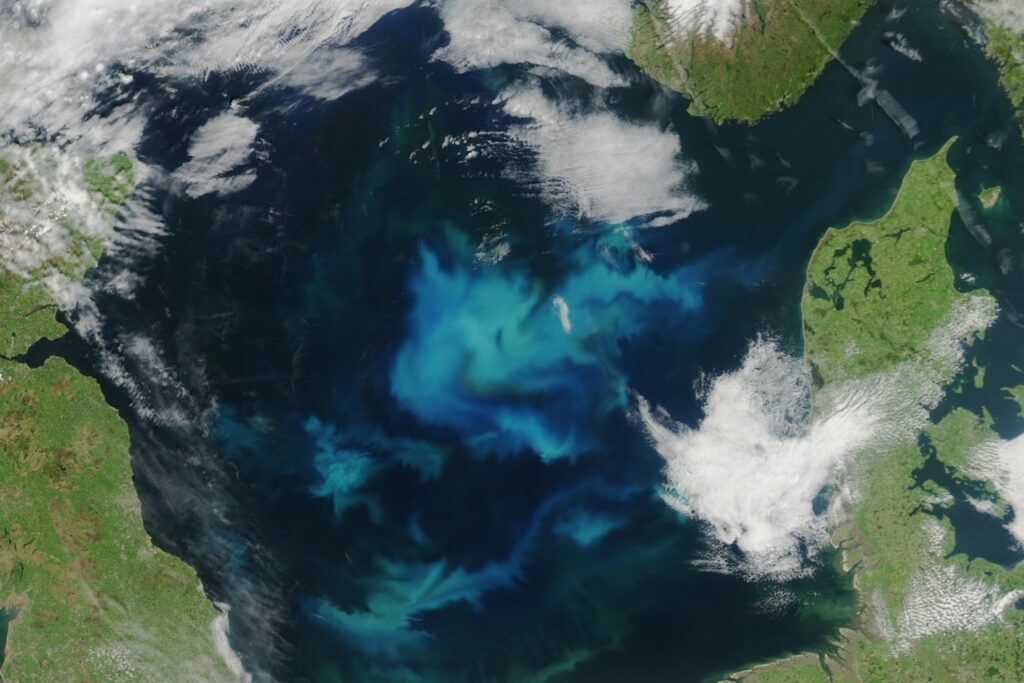

Da Phytoplankton zum Überleben auf Sonnenlicht angewiesen ist, lebt es ausschließlich in der oberen, lichtdurchfluteten Wasserschicht, dem sogenannten Epipelagial. Neben ausreichend Licht und Kohlendioxid benötigen sie ein reichhaltiges Angebot an Nährstoffen wie Stickstoff, Phosphor und Eisen für ihr Wachstum. Im Frühjahr und Sommer kommt es vielerorts zu explosionsartigem Wachstum und Bildung sogenannter Plankton- oder Algenblüten an der Oberfläche. Ein Umstand, der durch die Zufuhr von Düngemitteln aus der Landwirtschaft stark begünstigt wird. Dieser Vorgang wird Eutrophierung genannt.

Häufig führen Planktonblüten im Meer zu einer Zeit des Überflusses und einem Aufblühen innerhalb der marinen Nahrungskette. Die anfängliche Reichhaltigkeit an Leben kann durch den hohen Sauerstoffverbrauch und dem anschließenden Absterben des Phytoplankton jedoch zur Bildung sauerstoffarmer Todeszonen im Meer führen. Außerdem können sich schädliche Phytoplankton-Arten wie Alexandrium tamarense durch den hohen Nährstoffgehalt rasant vermehren und zu giftigen Algenblüten heranwachsen. Die negativen Auswirkungen belaufen sich nicht nur auf lokale Ökosysteme, sondern reichen bis zu uns Menschen. Zum Schutz vor Giftstoffen werden im Sommer vielerorts Badestrände gesperrt und Warnungen vor dem Verzehr von Meeresfrüchten ausgesprochen.

Die riesigen, meist grünlichen Verfärbungen an der Meeresoberfläche erreichen jährlich solche Ausmaße, dass sie vom All aus beobachtet werden können. Mithilfe von speziell dafür vorgesehenen Satelliten verfolgen Wissenschaftler die Größe und Verbreitung dieser Planktonblüten.

Es wimmelt im Meer

Der zweite wichtige Bestandteil des Planktons ist das Zooplankton, also das tierische Plankton, zu dem bis auf Säugetiere und Landwirbeltiere alle Klassen des Tierreichs gehören. Dazu zählen neben Krebstieren wie Ruderfußkrebsen, Pfeilwürmern, Salpen und Rippenquallen auch die Geschlechtszellen und Larven diverser Meeresbewohner, die sich nicht eigenständig fortbewegen können.

Während Phytoplankton nur etwa einen Prozent der Biomasse unseres Planeten ausmacht, ist die Einordnung des Zooplanktons etwas schwieriger. Nicht alle Lebewesen, die dem Zooplankton angehören, tun das fortwährend. Man unterscheidet zwischen dem Holoplankton und dem Meroplankton.

Zum Holoplankton zählen sämtliche Organismen, die ihr gesamtes Leben als Plankton verbringen, wie die Kieselalgen und Kalkalgen des Phytoplanktons oder die Ruderfußkrebse des Zooplanktons. Diese leben dauerhaft in der planktischen Gemeinschaft und lassen sich mit der Meeresströmung treiben.

Das Meroplankton hingegen umfasst eine außerordentliche Vielfalt unterschiedlicher Organismen, die nur einen Teil ihres Lebens als Plankton verbringen. Meist handelt es sich dabei um das Larvenstadium, in dem sie sich von Nährstoffen ihres Dottersacks oder von kleinerem Plankton ernähren. Sobald sie eine gewisse Größe und Entwicklungsstufe erreicht haben, verlassen sie das umhertreibende Plankton und ziehen in andere Lebensräume weiter. Zum Meroplankton werden aktuell etwa 30.000 Arten gezählt. Darunter auch Geschlechtszellen und Larven küsten- und bodenbewohnender Lebewesen wie Korallen, Weichtieren und Krebsen.

Zwischen Jungtieren im Meroplankton und ihren ausgewachsenen Verwandten lassen sich signifikante Unterschiede in Größe und Aussehen feststellen. Während beispielsweise ausgewachsene Mondfische (Mola mola) eine Größe bis zu 3,3 Meter erreichen können und damit den Titel als größte Knochenfische der Welt tragen, besitzen ihre kleinen Larven nur eine Größe von wenigen Millimetern. Im Larvenstadium sind sie außerdem mit zahlreichen Stacheln besetzt, um sich vor Fressfeinden zu schützen, und haben optisch wenig mit ihren gigantischen Verwandten gemeinsam.

Der drastische Unterschied zwischen dem Larven- und Erwachsenenstadium mancher Tiere hat in der Vergangenheit für Fehlinterpretationen mancher Larven als eigene Art gesorgt. Die fortschreitende Planktonforschung brachte schließlich Licht ins Dunkel.

Die Großen fressen die Kleinen

Phytoplankton bildet das Fundament der marinen Nahrungskette und des Lebens im Meer. Von kleinen Fischen bis hin zu riesigen Walen sind alle Meeresbewohner direkt oder indirekt vom Phytoplankton abhängig. Sie verspeisen das Phytoplankton entweder direkt oder ernähren sich von denen, die es tun.

Kleines Zooplankton, zu dem neben wirbellosen Tieren vorwiegend Krebstiere wie Ruderfußkrebse, Flohkrebse und Krill zählen, grasen das Phytoplankton regelrecht ab, indem sie es mit ihren Vorderbeinen aus dem Wasser filtern.

Als wichtiges Bindeglied der marinen Nahrungskette dient das kleine Zooplankton größeren Tieren wie Fischen, Quallen und Tintenfischen als Nahrung, die sich auf eine carnivore (fleischfressende) oder omnivore (allesfressende) Ernährung spezialisiert haben. Diese stehen wiederum auf dem Speiseplan von großen Räubern wie Delfinen, Robben, Schildkröten und Pinguinen.

An oberster Stelle der Nahrungskette stehen die Spitzenprädatoren wie Haie und die als Orcas bekannten Schwertwale (Orcinus orca), die Jagd auf große Fische und Meeressäuger wie Delfine und Robben machen, und keine natürlichen Feinde im Meer fürchten.

Speiseplan: Krill

Die marine Nahrungskette ist jedoch nicht vollkommen linear nach der Größe geordnet. Die allergrößten Tiere unseres Planeten überspringen ein paar Stufen und ernähren sich direkt von den Kleinstlebewesen, dem winzigen Zooplankton.

Die größten und schwersten Lebewesen unseres Planeten sind die Blauwale (Balaenoptera musculus). Zusammen mit anderen Riesen wie Buckelwalen (Megaptera novaeangliae) zählen sie zur Gruppe der Bartenwale und zeichnen sich durch ihr außergewöhnliches Fressverhalten der Filtrierung aus. An der Meeresoberfläche nehmen sie tonnenweise mit Zooplankton angereichertes Meereswasser auf und stoßen es anschließend durch ihre Barten gefiltert wieder nach außen. Kleine Zooplanktonorganismen bleiben an der Innenseite ihrer Barten haften und versorgen sie nach dem Herunterschlucken mit den notwendigen Nährstoffen. Um eine Gesamtlänge von über 30 Metern und ein Gewicht bis zu 180 Tonnen erreichen zu können, vertilgen sie zwischen vier und sieben Tonnen Krill pro Tag.

Die Spezialisierung auf Filtrierung von Kleinstlebewesen hat sich im Meer als äußerst ergiebig erwiesen. Neben Korallen, Fischen, Rochen und Bartenwalen haben sich auch einige Riesen aus der Familie der Haie auf die Ernährung von Zooplankton spezialisiert. Dazu zählen neben den bis zu 18 Meter langen Walhaien (Rhincodon typus) auch die Riesenhaie (Cetorhinus maximus) und Riesenmaulhaie (Megachasma pelagios). Neben Krill gehören zu ihrer bevorzugten Nahrung kleine Fische wie Sardinen und Anchovis, die sie zusammen mit dem Plankton herunterschlucken.

Der Begriff „Krill“ bezieht sich nicht auf eine spezifische Art, sondern steht für 85 verschiedene Arten von Krebstieren, die dem Plankton angehören. Sie sind vielfältige Wunderwesen und weltweit in allen Meeren anzutreffen. In den Polarmeeren tauchen sie in besonders großen Scharen auf und gelten dort als Hauptenergieträger. Diese Abundanz machen sich viele der großen Filtrierer zunutze und reisen in den wärmeren Sommermonaten in die Polargebiete, um sich dort satt zu fressen. Der Antarktische Krill (Euphausia superba) ist ein essentieller Part der arktischen Nahrungskette und mit seinen bis zu 6 Zentimetern Größe ein Riese unter den Winzlingen. Das sättigt selbst die größten Mägen.

Größte Wanderung der Erde

Um Fressfeinden zu entgehen und selbst die bestmögliche Ausbeute an Nahrung zu erzielen, unternehmen die Mitglieder des Zooplanktons täglich weite Wanderungen. Bei Sonnenaufgang tauchen sie, trotz ihrer eingeschränkten Bewegungsfähigkeit, zu großen Gruppen in tiefere Wasserschichten bis zu 1.000 Metern ab und verstecken sich tagsüber in der Dunkelheit vor optisch jagenden Räubern. Um sich von den Entbehrungen der kalten Tiefsee zu erholen, kehren sie im Schutz der Abenddämmerung in die oberflächennahen Wasserschichten zurück und fressen sich am reichlich vorhandenen Phytoplankton satt.

An dieser als Vertikalwanderung bezeichneten Massenbewegung nehmen täglich Millionen kleiner Krebstiere, Fische, Tintenfische und andere Kleinstlebewesen teil. Große Räuber wie Wale und Thunfische reisen ihrer zahlreichen Beute im offenen Meer hinterher. Gemessen an der Biomasse von etwa fünf Milliarden Tonnen ist es die mit Abstand größte Wanderung im Tierreich und stellt sämtliche Migrationen an Land und in der Luft in den Schatten.

Durch die starken Abwärtsbewegungen gelangen sowohl mehr als auch schneller Nährstoffe von der Oberfläche in nährstoffarmere Tiefseegebiete und tragen dort zur biologischen Vielfalt bei. Neben abgestorbenem Plankton und dem Gewebe toter Meeresorganismen versorgen Fäkalien mit einem Rest an Nährstoffen diverse Tiefseebewohner mit Energie. Destruenten wie Aasfresser, Bakterien und Pilze profitieren besonders von den Resten in der ansonsten nährstoffarmen Tiefsee.

Die organischen Partikel sinken als kleine Flocken durch die Wassersäule und werden aufgrund ihres Aussehens auch als Meeresschnee bezeichnet. Häufig sind diese Ansammlungen mit winzigen Bakterien untersetzt und manche von ihnen, beispielsweise die Dinoflagellaten Noctiluca scintillans, können ein kaltes Leuchten von sich geben. Das als Biolumineszenz bekannte Phänomen lässt sich häufig in den dunklen Gewässern der Tiefsee beobachten, wo es verschiedenen Zwecken wie der Nahrungssuche, Kommunikation und Abwehr dient.

Biologische Pumpe

Mithilfe der Vertikalwanderung wird neben lebenswichtigen Nährstoffen auch gebundenes Kohlendioxid in die Tiefsee transportiert und dort gespeichert. Wenn Phytoplankton in der oberen Wasserschicht das atmosphärische Kohlendioxid aufnimmt und es anschließend stirbt oder von Zooplankton gefressen und ausgeschieden wird, sinken die organischen Partikel mit dem gebundenen Kohlendioxid zum Meeresgrund und lagern sich dort ab. Dieser Prozess wird als biologische Pumpe bezeichnet und ist für den Transport und die Speicherung des Kohlendioxids unserer Atmosphäre entscheidend.

Phytoplankton nimmt jährlich etwa ein Viertel des atmosphärischen Kohlendioxids auf und trägt damit einen wesentlichen Teil zur Klimaregulation unseres Planeten bei. Dennoch ist die Kohlendioxidaufnahme unserer Meere begrenzt. Bei Überschreitung der Kapazität kann es zur Versauerung der Meere kommen.

Seit der industriellen Revolution ist der Säuregehalt der Meere um etwa 26 % gestiegen und wird sich voraussichtlich in den nächsten 70 Jahren noch einmal verdoppeln. Eine tragische Entwicklung für kalkbildende Organismen wie Korallen oder Meeresschnecken, deren Wachstum durch einen sinkenden pH-Wert verlangsamt oder gänzlich eingeschränkt wird und dafür sorgt, dass ihre Skelette oder Schneckenhäuser korrodieren und sich auflösen, wenn sie nicht durch organische Schichten geschützt werden.

Gewinner des Anthropozäns

Die Auswirkungen der fortschreitenden Ozeanversauerung und der Erwärmung der Meere sind Gegenstand aktueller Forschungen und zeigen neben zahlreichen Verlierern auch einige Organismen, die sich den wechselnden Umweltbedingungen erfolgreich anzupassen scheinen. Darunter die zum Zooplankton zählenden Appendicularien, die sich zu ihrem Schutz mit einem gallertartigen Gehäuse umgeben und dieses regelmäßig abwerfen und erneuern können.

Außerdem zeigen sich Quallen wie Medusen und Rippenquallen gegenüber anthropologischen Auswirkungen auf das Meer toleranter als andere Meeresbewohner. Sie zählen zu den ältesten Lebewesen unseres Planeten und behaupten sich seit über 600 Millionen Jahren als wahre Überlebenskünstler. Von tropischen Gewässern bis hin zu Polarmeeren und der Tiefsee konnten sie im Laufe der Zeit weltweit alle Meere besiedeln und sich den dort vorherrschenden Umweltbedingungen anpassen.

Vom Eingreifen des Menschen in ihren Lebensraum scheinen Quallen sogar zu profitieren. Ihre natürlichen Fressfeinde wie Schildkröten, Delfine und große Fische verschwinden durch Überfischung oder als Beifang in der Fischerei rapide aus dem Meer. Da sich Quallen von kleinerem Zooplankton und Fischen ernähren, verschwinden mit dem Artensterben nicht nur ihre Fressfeinde, sondern auch ihre Nahrungskonkurrenten und sorgen vielerorts für eine explosionsartige Ausbreitung der Quallenpopulationen.

Dank ihrer enormen Widerstandsfähigkeit überlebten Quallen im Verlauf der Erdgeschichte fünf große Massenaussterben, die einen Großteil der Arten unseres Planeten auslöschten und die Vorherrschaft auf der Erde neu verteilten. Diese Unverwüstlichkeit könnte ihnen helfen, das sechste große Artensterben ebenfalls zu überleben.

- Bagusche, F. (2019). Die heimliche Weltherrschaft des Planktons. In Das blaue Wunder: Warum das Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist – Erstaunliche Einblicke in eine geheimnisvolle Welt (S. 17–47). Ludwig Verlag.

- Bianco, M. (2021). Am Ende der Welt: Arktis und Antarktis: Krill. In Planet Ozean (S. 134–136). Folio Verlag.

- Conniff, R. (2021). Plankton: Die größte Wanderung der Welt. GEOkompakt: Die Grundlagen des Wissens: Die Wunder der Meere, 66, 100–106.

- Cousteau, A. C. & Cousteau, P. (2021). Ozeane für Dummies. (S.38–40, 44, 128–136) VCH.

- Hird, T. (2018). Ozeanopädie: 291 unglaubliche Geschichten vom Meer (S. 101–111, 264–265). Terra Mater Books.

- Riebesell, U. & Bach, L. (2020). Ozeanversauerung: Gewinner und Verlierer im Plankton. In G. Hempel, K. Bischof & W. Hagen (Hrsg.), Faszination Meeresforschung: Ein ökologisches Lesebuch (S. 357–364). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49714-2_33

- Sardet, C. (2016). Plankton: Der erstaunliche Mikrokosmos der Ozeane. Ulmer. https://planktonchronicles.org/

- Sommer, U. (2005). Marine Lebensgemeinschaften I: Das Plankton und das Nekton. In Biologische Meereskunde (2. Aufl., S. 134–166). Springer.

- Tardent, P. (2005). Die großen marinen Ökosysteme: Das Plankton. In Meeresbiologie: Eine Einführung (3. Aufl., S. 41–69). Thieme.

- Trinick, L. (2021). Plankton. In Das Museum des Meeres: Eintritt frei! (S. 10–12). Prestel Verlag.