Vampirtintenfische: Einzigartige Bewohner der Tiefsee

Seit Jahrhunderten beflügelt die Tiefsee die Fantasie der Menschen. Bereits seit der Antike verbreiten sich Geschichten über monströse Riesenkalmare, die ganze Schiffe mitsamt ihrer Besatzung in die Tiefe ziehen. In der schier unendlichen Dunkelheit soll es nur so vor Ungeheuern wimmeln. Dass es sich bei Tieren mit abenteuerlichen Namen wie Vampirtintenfisch nicht um Monster, sondern um einzigartige Überlebenskünstler handelt, ist dabei schwer zu glauben.

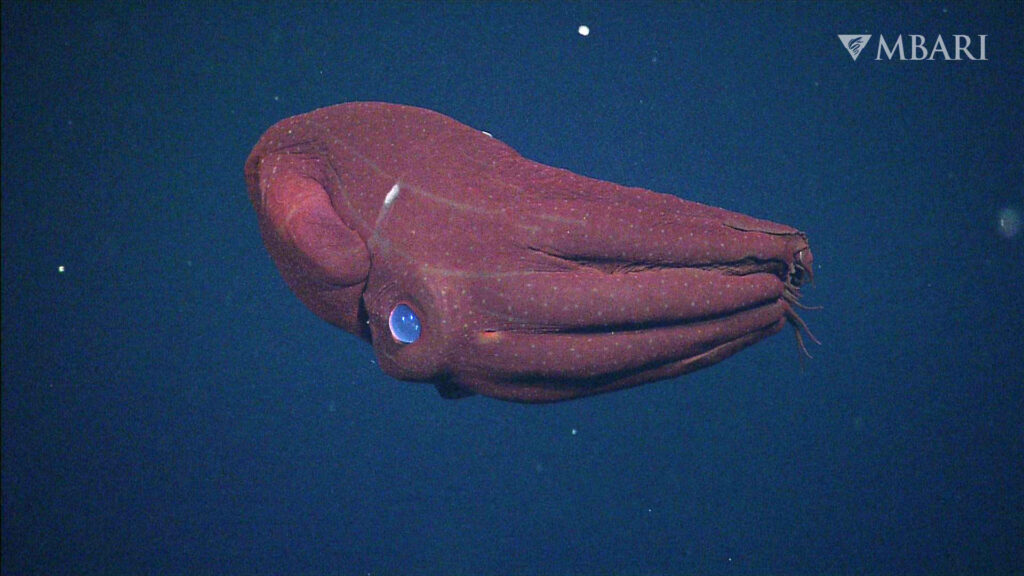

Der Vampirtintenfisch (Vampyroteuthis infernalis) genießt dank seines düsteren Aussehens und passend klingenden Namens einen schaurigen Ruf. Übersetzt bedeutet sein wissenschaftlicher Name so viel wie „Vampirtintenfisch aus der Hölle“. Eine Bezeichnung, die der deutsche Zoologe Carl Chun ihm bei seiner Entdeckung Ende des 19. Jahrhunderts, während der ersten umfassenden Atlantikexpedition zur Erforschung der Tiefsee, gab.

Sagenumwobene Erscheinung

Wem nun ein riesiges Ungeheuer vor Augen schwebt, sei gewarnt. Vampirtintenfische sind alles andere als Giganten der Tiefsee, wie beispielsweise ihr entfernter Verwandter der Riesenkalmar (Architeuthis dux), sondern zählen mit ihren bis zu 30 Zentimetern Größe zu den kleineren Vertretern der Kopffüßer.

Bei seiner Namensgebung bezog sich Carl Chun auf die außergewöhnliche Erscheinung des kleinen Tintenfisches. Bereits auf den ersten Blick fallen seine acht einzigartigen Arme auf, die ihn aufgespannt wie eine Art Mantel umhüllen und ihm den Eindruck eines Tiefseevampirs geben. Dazu kommen gefährlich anmutende, fleischige Fortsätze an der Unterseite seiner Arme, die den Eindruck von kleinen Zähnen geben und die Illusion perfekt machen. Je nach Region besitzt er eine rötliche oder schwarze Haut, die leicht transparent ist und bei Lichteinfall in verschiedenen Farben schimmert. Ein beeindruckendes Schauspiel.

Evolutionäres Unikat

Vampirtintenfische gehören zur Klasse der Cephalopoden (Kopffüßer), zu der unter anderem Tintenfische, Kalmare und Kraken gehören. Allerdings unterscheiden sie sich derart von anderen Arten, dass für sie eine eigene taxonomische Ordnung geschaffen wurde: die Vampyromorpha. Innerhalb dieser Ordnung bilden Vampirtintenfische die einzige, heute noch lebende Art.

Seit mehr als 200 Millionen Jahren bevölkern Vampirtintenfische unsere Meere und gelten damit nicht nur als lebende Fossilien, sondern auch als evolutionäre Besonderheiten. Sie besitzen sowohl Eigenschaften von Kalmaren, als auch Kraken, sind aber weder das eine noch das andere. Wissenschaftler vermuten, dass Vampirtintenfische noch aus einer Zeit stammen, bevor die Evolution Kraken und Kalmare voneinander trennte. Seitdem haben sie sich kaum verändert.

Aufgrund ihrer physiologischen Merkmale war die systematische Einordnung der Vampirtintenfische lange Zeit ein schwieriges Unterfangen. Mit ihren acht Fangarmen und den kleinen Flossen am Kopf schienen sie augenscheinlich zu den Kraken zu gehören. Erst einige Jahrzehnte später stellten Wissenschaftler fest, dass sich neben den acht Armen an ihrem Körper noch zwei weitere, fadenähnliche Fortsätze befinden. Diese sogenannten Filamente sind retraktil, das bedeutet, sie können in die dazugehörigen Körpertaschen zurückgezogen werden, wenn sie nicht benötigt werden. Die Filamente erfüllen verschiedene Aufgaben, wie beispielsweise zur Nahrungssuche und ähneln daher den Tentakeln von Kalmaren. Taxonomisch gesehen stehen die Vampirtintenfische deshalb zwischen den acht- und zehnarmigen Kopffüßern.

Ihre Einordnung wurde außerdem dadurch erschwert, dass junge Vampirtintenfische zwar ebenfalls zwei Flossen am Kopf aufweisen, diese im mittleren Entwicklungsstadium aber zu vier Flossen heranwachsen. Bei erwachsenen Tieren bildet sich ein Flossenpaar anschließend schrittweise zurück, bis sich die Anzahl am Ende wieder auf zwei Flossen reduziert hat. Lange Zeit wurde deshalb angenommen, dass es sich bei den unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Vampirtintenfische um verschiedene Arten handelt.

Im Gegensatz zu anderen Tintenfischen können Vampirtintenfische weder ihre Farbe zur Tarnung wechseln, noch bei Bedrohung eine Tintenwolke ausstoßen, um ihre Feinde zu verwirren. Das Fehlen dieser Schutzvorrichtungen gleichen sie allerdings mit speziellen Anpassungen an ihren Lebensraum wieder aus. Denn Vampirtintenfische leben im Schutz der Dunkelheit in einer Tiefe von etwa 600 bis 1.500 Metern.

Ein Leuchten in endloser Dunkelheit

Um das eigene Überleben zu sichern, haben Tiefseeorganismen im Laufe der Zeit besondere Anpassungen an ihre unwirtliche Umgebung entwickelt. Darunter fällt beispielsweise eine hoch entwickelte Sehfähigkeit. Eine Eigenschaft, die dem Vampirtintenfisch nicht fremd ist, denn im Vergleich zu seiner Körpergröße besitzt er die größten Augen im Tierreich und ist in der Lage auch auf sehr schwaches Licht zu reagieren.

Da Licht in der Tiefsee eine überlebenswichtige Rolle spielt, bedienen sich viele Tiefseeorganismen dem Phänomen der Biolumineszenz, einer Art biologischer Leuchterzeugung. Mit dem körpereigenen Leuchten locken sie Beute an, verteidigen sich oder versuchen sich vor Räubern zu tarnen. Schätzungen zufolge besitzen etwa 70 bis 90 % aller Tiefseebewohner die Fähigkeit, ihr eigenes Licht zu erzeugen oder zu kontrollieren.

Die Biolumineszenz ist dem Vampirtintenfisch ebenfalls nicht fremd. Er nutzt sie allerdings nicht, wie andere Tiefsee-Cephalopoden, zur Nahrungssuche und zum Anlocken von Beute, sondern zur Verteidigung. Für diesen Zweck ist sein Körper von außen mit vielen, kleinen Leuchtorganen überzogen, die er in verschiedenen Kombinationen an- und ausschalten kann, um seine Konturen verschwimmen zu lassen und potenzielle Angreifer zu täuschen.

Falls diese Taktik allein nicht ausreichen sollte, besitzt der Vampirtintenfisch noch ein zusätzliches Paar verschließbarer Leuchtorgane an den Armen, mit dessen Hilfe er eine Art biolumineszenten hellblauen Schleim produzieren und nach Belieben absondern kann. Diese Schleimwolke kann bis zu zehn Minuten leuchten und bietet dem Vampirtintenfisch genügend Zeit, sich aus dem Staub zu machen.

Energiesparmodus à la Tiefsee

Zwar können Vampirtintenfische auf der Flucht vor Fressfeinden stark beschleunigen und schnelle Richtungswechsel vollführen, allerdings nur über kurze Distanzen. Ihre Muskulatur ist nur schwach ausgebildet und nicht für das Schwimmen weiter Strecken ausgelegt. Bis auf sanfte Flossenbewegungen lassen sie sich meist ohne große Anstrengungen im Wasser oder mit der Strömung treiben.

Mit ihrem passiven Lebensstil versuchen sie das schwankende Nahrungsangebot in der Tiefsee und die damit fehlende Energiezufuhr auszugleichen. Ihr niedriger Stoffwechsel hilft ihnen dabei, ihren Energiebedarf zu senken und ihre Körpertemperatur an die kalten Umgebungstemperaturen anzupassen.

Zusätzlich nutzen sie ihr neutrales Auftriebsverhalten, durch das sie im Stillstand weder sinken noch aufsteigen. Das hilft ihnen dabei, ihre Position nicht ständig angleichen zu müssen, um in derselben Tiefe zu verweilen. Damit reduzieren sie ihren Energieverbrauch während der Fortbewegung.

Leben in der Sauerstoffminimumzone

Während die Tiefsee durch die vorherrschende Dunkelheit, Kälte und das karge Nahrungsangebot bereits extreme Herausforderungen an die dort lebenden Organismen stellt, schaffen es Vampirtintenfische dauerhaft in einer Umgebung mit noch unwirtlicheren Konditionen zu überleben.

Vampirtintenfische leben den Großteil ihres Lebens als Einzelgänger in sogenannten Sauerstoffminimumzonen, wobei es sich um Gebiete mit einem geringen Gehalt an gelöstem Sauerstoff handelt. Diese Zonen liegen weltweit in tropischen und gemäßigten Gewässern unter Gebieten mit einer erhöhten Nährstoffproduktion. Die vorhandenen Nährstoffe im Oberflächenwasser führen zu hohen Ansammlungen mariner Organismen, die ihrerseits einen Großteil des Sauerstoffs verbrauchen. Ein Überschuss an Nährstoffen fördert außerdem das Algenwachstum, wodurch dem Wasser zusätzlich Sauerstoff entzogen wird. Der Sauerstoffgehalt nimmt daher mit zunehmender Tiefe rapide ab und beträgt zwischen 500 und 1.000 Metern nur noch etwa fünf Prozent des Gehalts an der Oberfläche.

Obwohl es widersprüchlich klingt, steigt der Sauerstoffgehalt unter 1.000 Metern Tiefe wieder an. Denn die Tiefsee wird mit sauerstoffreichem, kalten Wasser aus den Polarregionen angereichert, das nach unten sinkt. Sauerstoffminimumzonen bieten deshalb vielerorts eine räumliche Barriere zwischen den oberen und unteren Wasserschichten.

Vampirtintenfische schaffen es dank spezieller Anpassungen ihres Körpers in dieser unwirtlichen Umgebung zu überleben. Mithilfe ihrer großen Kiemen und eines speziellen Blutfarbstoffs, dem Hämocyanin, können sie dem Wasser effizient Sauerstoff entziehen und binden. Dank des Hämocyanins wird der Sauerstoff zudem effektiv durch ihren Körper transportiert. Das im Blut enthaltene Kupfer sorgt in Verbindung mit Sauerstoff für die markante blaue Farbe des Tintenfischblutes.

Da nur wenige Tiefseeorganismen zu einem Leben in der Sauerstoffminimumzone fähig sind, besitzen Vampirtintenfische trotz ihrer ausgefeilten Verteidigungsmechanismen kaum natürliche Feinde. Die einzigen Raubtiere, die ihnen gefährlich werden können, sind nur auf der Durchreise und können sich nicht dauerhaft in sauerstoffarmem Wasser aufhalten. Dazu gehören einige Haiarten, Wale und größere Fische.

Schleimbuffet im Dunkeln

Die geringe Artenvielfalt in der Sauerstoffminimumzone bedeutet neben der Abwesenheit von Fressfeinden auch ein geringes Beutevorkommen für die Vampirtintenfische. Um sich nicht auf das unberechenbare Nahrungsangebot verlassen zu müssen, setzen sie daher auf eine besondere Strategie zur Nahrungsaufnahme.

H. J. T. Hoving und B. H. Robison vom Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) in Kalifornien fanden mithilfe spezieller, ferngesteuerter Unterwasserroboter erstaunliches zum Fressverhalten der Vampirtintenfische heraus. Im Rahmen ihrer lang angelegten Studie (Hoving & Robison, 2012) konnten sie sowohl vor Ort als auch in Laborversuchen beobachten, dass Vampirtintenfische sich vorrangig passiv ernähren und nicht wie andere Kopffüßerarten aktiv auf die Jagd gehen oder, wie ihr Name fälschlicherweise vermuten lässt, gefährliche Blutsauger sind.

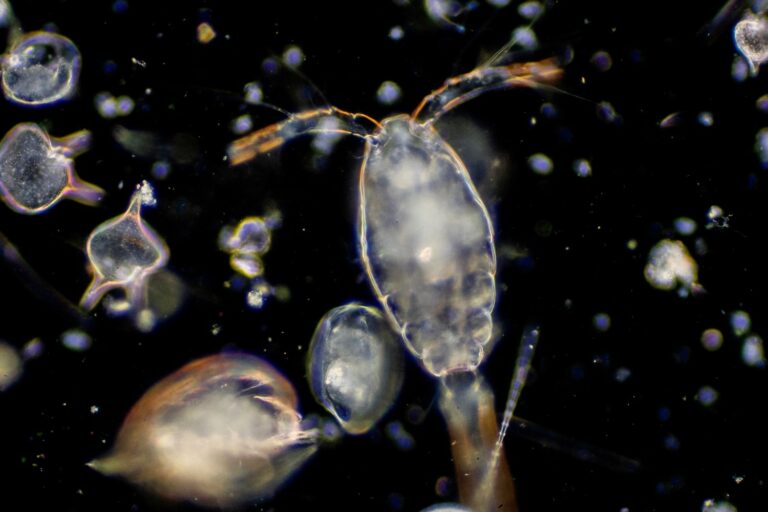

Ihre Diät besteht überwiegend aus zerkleinerten, organischen Partikeln, die langsam von der Oberfläche in die Tiefe absinken und als Detritus bezeichnet werden. Zu den Partikeln gehören unter anderem Abfallprodukte von Pflanzen und Tieren, Mikroorganismen und abgestorbene Kieselalgen. Auf dem Weg nach unten vermischen sich diese Partikel mit gallertartigem Zooplankton, Eiern und kleinen Krebstieren, die ebenfalls versuchen, sich am Detritus gütlich zu tun und ballen sich zu einem flockenartigen Meeresschnee.

Um den Meeresschnee in der Finsternis zu erkennen, nutzen sie ihre hoch entwickelten Augen, um darin enthaltene, leuchtende Partikel wie beispielsweise Dinoflagellaten, bei denen es sich um biolumineszente Algen handelt, auszumachen. Vampirtintenfische nutzen außerdem ihre fadenähnlichen Filamente, um Nahrungspartikel im Wasser aufzuspüren und einzufangen. Ihre Nahrungsaufnahme mithilfe der Filamente ähnelt dabei der Vorgehensweise von einigen Rippen- oder Kammquallen, die ihre langen, klebrigen Tentakel zur Jagd nutzen.

Die Filamente von Vampirtintenfischen sind allerdings nicht von Natur aus klebrig, sodass die Partikel dran haften können. An jedem ihrer acht Arme besitzen sie bis zu 21 Saugnäpfe, die an ihrer Basis schleimbildende Zellen besitzen. Um den Schleim auf ihre Filamente zu übertragen, ziehen sie diese durch ihre mit Schleim benetzten Arme und liefern derweil eingefangene Nahrungspartikel ab, die dort zu einer Schleimmasse geformt werden. Diese Masse wird anschließend zum Mund transportiert und verschlungen.

Nahrungsbestandteile, die zu groß sind, um sie mit ihren Filamenten zu greifen, werden mit ihren Armen umschlossen und zum Mund geführt. Dabei scheint es sich allerdings um Ausnahmen zu handeln.

Äußere Umwelteinflüsse

Obwohl die Tiefsee wie ein abgeschnittenes Ökosystem wirkt, bleibt dort nichts vor Umwelteinflüssen der Oberfläche unberührt. Besonders das stete Steigen der Temperaturen im Meer sorgt zunehmend dafür, dass weniger Sauerstoff gelöst werden kann und der Sauerstoffgehalt so stark absinkt, dass weitere Sauerstoffminimumzonen entstehen oder sich bereits vorhandene Zonen ausdehnen.

Vampirtintenfische sind für das Leben und Überdauern in diesen Zonen glücklicherweise gut ausgestattet. Ihr Fortbestehen über viele Jahrmillionen hinweg verdanken sie womöglich ebendieser Anpassungsfähigkeit an sauerstoffarme Gewässer. Selbst historische Massensterbeereignisse, wie dem rapiden Anstieg der Temperaturen vor 55 Millionen Jahren, scheinen sie dort unbeschadet überstanden zu haben. Während dieser Zustand anderen Tiefseeorganismen mit der Zeit zum Verhängnis wird, werden Vampirtintenfische vermutlich noch lange Zeit unsere Meere bewohnen und verdienen wahrhaft den Titel als lebende Fossilien.